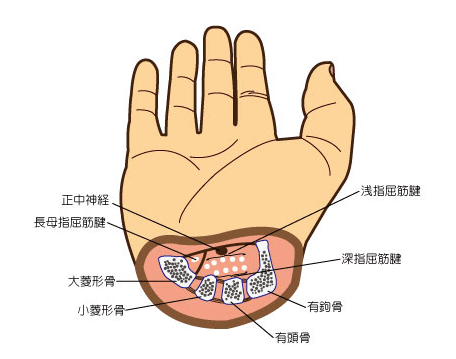

そもそも手根管とは、なんなのでしょうか?

手根管とは、手根骨と呼ばれる手部の手首側に位置する骨と

手根横側靱帯で作られる管腔であり、その手根管を

浅指屈筋・深指屈筋・長母指屈筋・橈側手根屈筋などの屈筋腱と

正中神経が走行しています。

この手根管の狭小化や関節内圧の上昇によって筋腱・正中神経が

絞扼性の障害を呈し、疼痛や神経麻痺などを惹起する状態を手根管症候群といいます。

では、なぜ手根管症候群を発症するのか説明していきましょう。

◆手根管症候群の原因

手根管の絞扼の原因として考えられるのは

腱や滑膜組織への炎症・手関節周囲の骨折後による変形・先天性の奇形

などが挙げられるが、原因不明で発症するのが最も多いです。

◆手根管症候群の特徴

手根管症候群は、女性に多い疾患であり20〜90歳代と

幅広い年齢層で発症する特徴があります。

特に妊娠出産の前後や閉経の前後に好発しやすいです。

そして他の疾病に合併することもあります。

関節リウマチ・糖尿病・甲状腺機能障害・末端肥大症などが例です。

また日頃から、手関節を反復して動かす・酷使する職業の方は

発症するリスクを必然的に上げていることがいえます。

例として、我々のようなマッサージに従事する者や飲食店・清掃業務などの

従事者も例外ではありません。

基本的に、一側性に発症する場合は利き手側に多くなります。

ですが両側に発症することも多くあります。

◆手根管症候群の症状

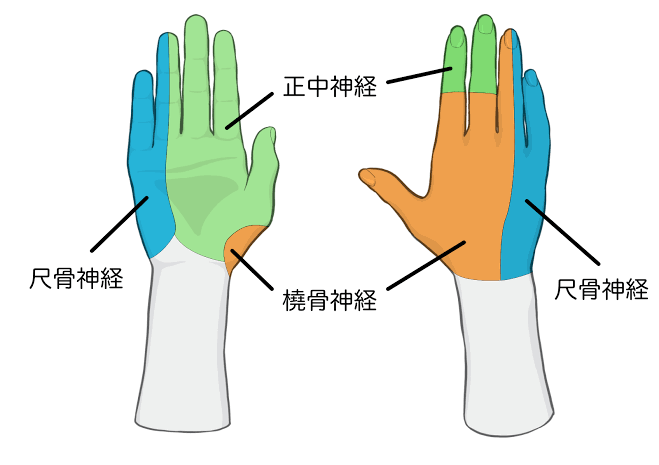

正中神経が主に支配する領域は以下になります。

一側性または両側性における皮膚感覚や疼痛・痺れ・感覚障害を呈します。

深夜から早朝にかけて、その症状は増悪する傾向があります。

手関節を強めに、掌側へ曲げると正中神経がより絞扼され押し付けられるため

疼痛などの症状が、より増強することが多いですが

反対に曲げても症状は増強することもあります。

手指の循環障害により、蒼白からチアノーゼ・発赤の色調変化を伴う

レイノー現象をみることがある。

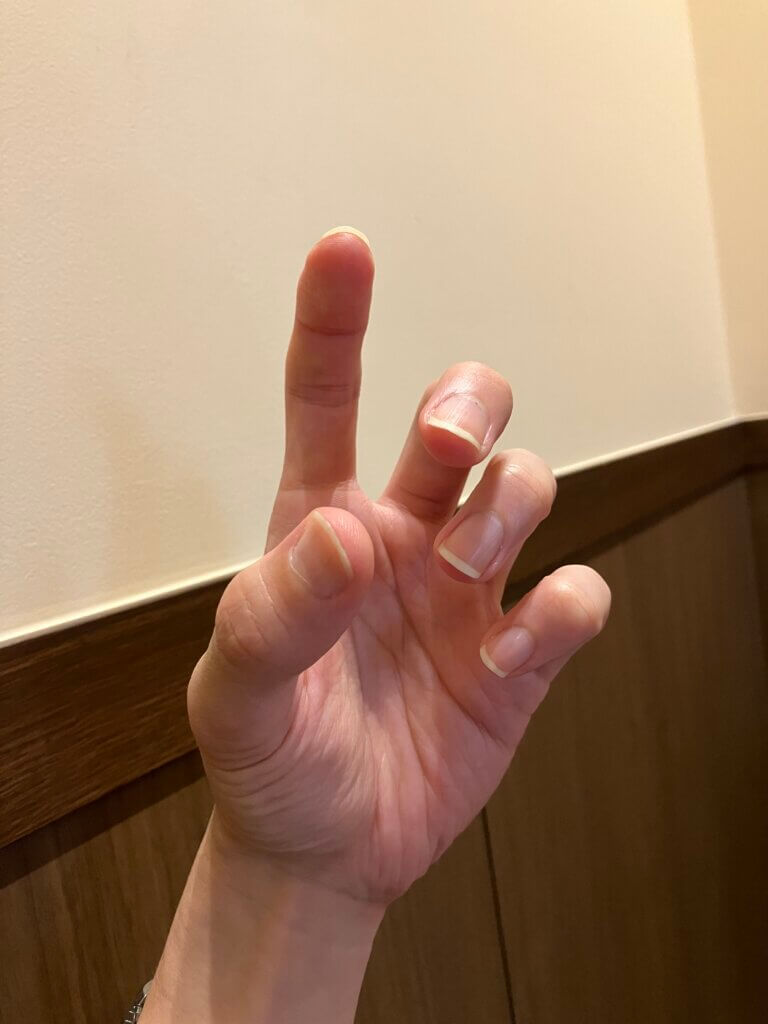

正中神経支配である【母指球筋】に弛緩性麻痺を及ぼす影響で

母指対立運動が障害され、つまむ動作が困難になる。

また正中神経が長期的に及ぶことで、母指球の萎縮により猿手を呈する。

◆手根管症候群の検査・所見

- ファレンテスト

- 逆ファレンテスト(正中神経伸展テスト)

- ティネル徴候

- 筋電図検査や神経伝達速度測定

- 手根管内圧測定

で、検査・鑑別を行います。

■ファレンテスト

手関節を掌屈位とし、この状態を1分間保つ。

秒数は問わず、疼痛・痺れ感が増強すれば陽性とみなす。

■逆ファレンテスト(正中神経伸展テスト)

手関節を90°の背屈位とし、この状態を1分間保つ。

同じく秒数を問わずに、疼痛・痺れ感などが増強すれば陽性とみなす。

■ティネル徴候

手関節部の正中神経を軽く叩くことで、正中神経の領域へ放散痛があれば陽性。

■筋電図検査・神経伝導速度測定

この方法によって正中神経の障害部位を特定する(手根管なのかその他なのか)

■手根管内圧測定

手根管内圧の上昇を測定するのだが、上昇は必発する。

◆手根管症候群の治療

症状が軽度~中等度の状態であればマッサージや鍼灸治療などを行い

経過を観察しながら保存療法が基本になります。

関連する筋肉の緊張を除去・神経痛による興奮状態の緩和などが目的です。

また、短対立副子などによる固定やステロイドを局部に注射なども行われます。

ドクターの判断によっては手術で、手根管の掌側手根靱帯を縦切することで

正中神経の陰圧を目的とし行う。

適切に手術が行われていれば、機能回復は比較的良好なので

筋萎縮が高度になる前に手術を行ったほうが知覚・運動障害の回復は早い。