腸内環境とは、腸内に存在する細菌のバランスや腸の状態全般を指します。

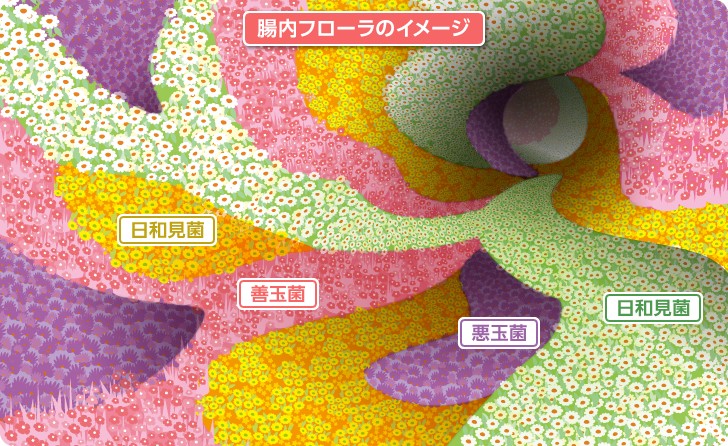

腸の中には数百兆個もの細菌が存在し、これらは「腸内フローラ(腸内細菌叢)」と呼ばれます。

腸内環境が良い状態だと、消化や栄養吸収がスムーズに行われ、免疫力の向上や病気の予防にもつながります。

善玉菌と悪玉菌は、腸内に存在する細菌の種類で、それぞれ異なる特徴を持っています。

☆善玉菌の特徴

■健康への良い働き

■代表的な種類に乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌などがある

☆主な働き

・腸内環境を整え、消化・吸収を助ける

・免疫力を高める

・悪玉菌の増殖を抑える

・ビタミンB群やビタミンKを生成

★悪玉菌の特徴

■増えすぎると健康に悪影響に

■代表的な種類にウェルシュ菌、大腸菌(有害株)、ブドウ球菌などがある

★主な働き

・有害物質(アンモニア、硫化水素、インドールなど)を作り出す

・腸内の腐敗を促進し、便秘や下痢の原因となる

・免疫力を低下させ、病気やアレルギー・不調などを発症させる

→リーキーガット症候群が関係

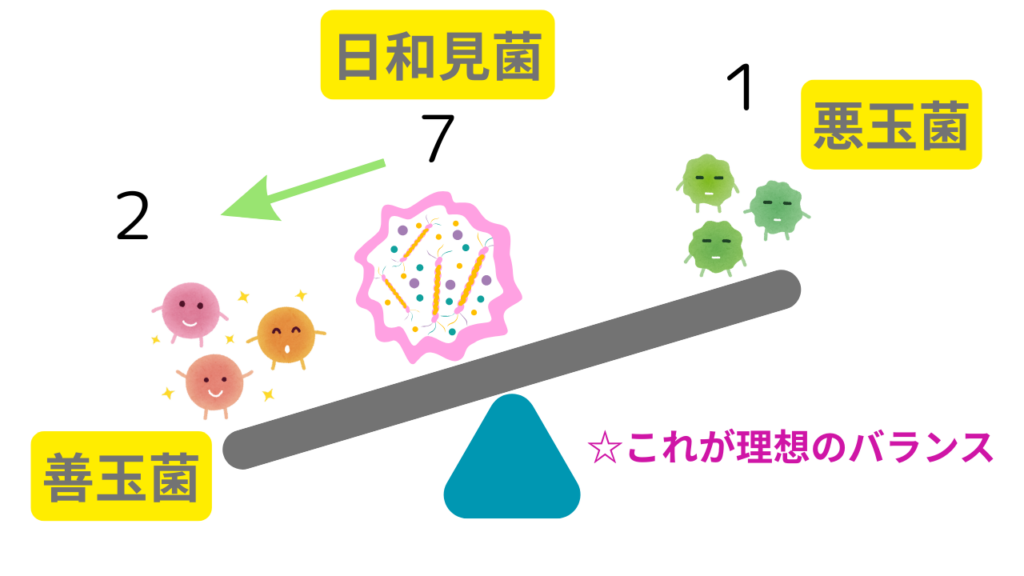

そもそも前提に、腸内フローラのバランスが大切!

また腸内には【日和見菌】と呼ばれる菌も存在しています。

善玉菌・悪玉菌のどちらが優勢かによって働きが変わります。

善玉菌を増やし、腸内環境を良好に保つことが健康維持に重要です。

日和見菌(ひよりみきん)とは、腸内に存在する細菌の一種で

善玉菌(有益な菌)と悪玉菌(有害な菌)のどちらにも属さず、中立的な立場を持つ菌のことです。

腸内環境の状態によって、善玉菌にも悪玉菌にも加勢する特性を持っています。

☆日和見菌と腸内環境の関係性

腸内には主に以下の3つの種類の菌が共存しています。

1. 善玉菌(約20%)

〇代表例:ビフィズス菌、乳酸菌

〇働き:腸内環境を整え、消化吸収を助け、☆免疫力を向上させる。

2. 悪玉菌(約10%)

●代表例:大腸菌(有害株)、ウェルシュ菌

●働き:有害物質や腐敗産物を作り、腸内環境を悪化させる。

3. 日和見菌(約70%)

〇代表例:バクテロイデス、ユーバクテリウム、クロストリジウム

〇働き:善玉菌が優勢なときは良い働きをし、悪玉菌が増えると悪い働きをする。

日和見菌は腸内環境のバランス次第でどちらにも影響を与えるため

腸内環境を整えることが健康維持やアレルギー抑制において重要です。

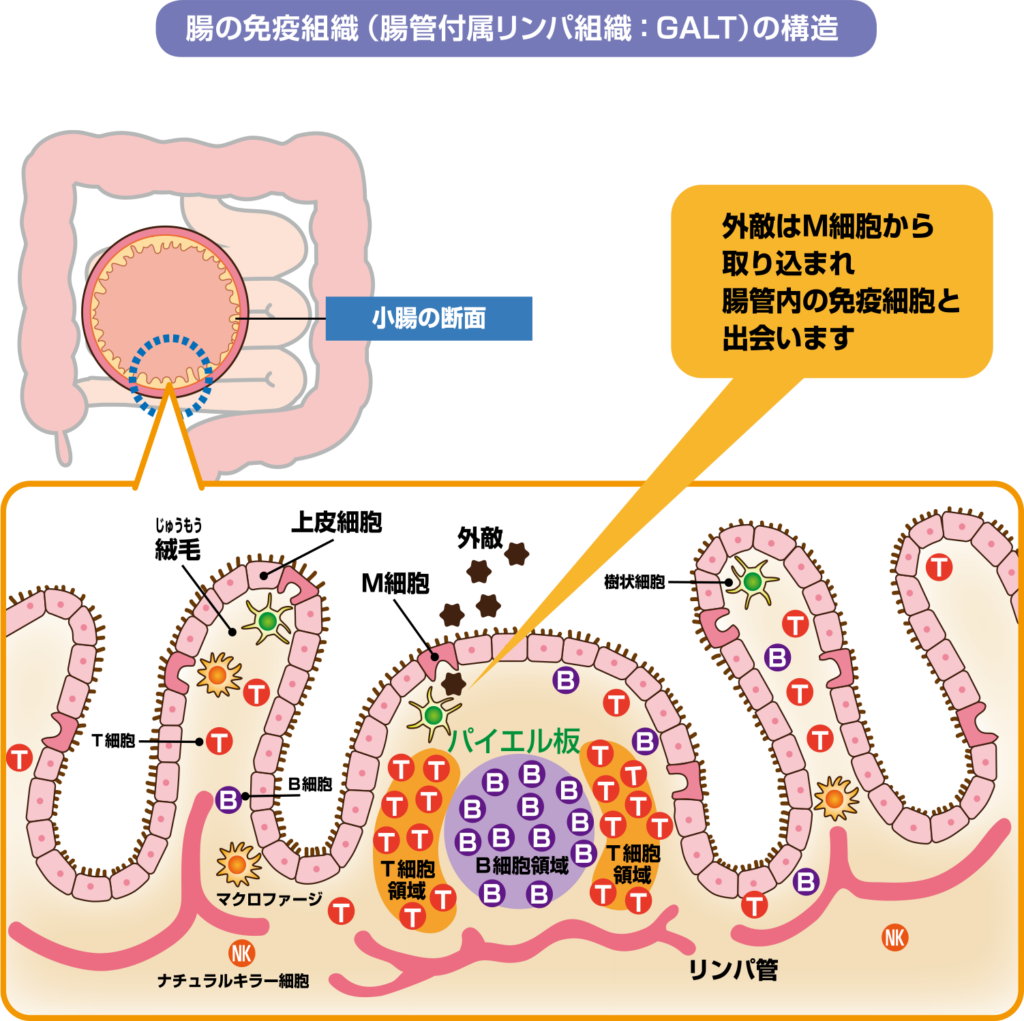

このバランスが崩れると【腸管免疫】に影響が現れてきます。

腸管免疫とは?

腸管免疫(ちょうかんめんえき)とは、腸の中に存在する免疫システムのことです。

人間の免疫細胞の約70% は腸に集まっており、腸は最大の免疫器官とも呼ばれています。

〇役割

☆体外から侵入するウイルスや細菌をブロックする

☆免疫のバランスを調整し、過剰な反応を防ぐ(アレルギー対策:花粉症や皮膚炎など)

☆腸内細菌と協力し、免疫機能を強化する

腸管免疫が正常に働くことで、感染症の予防やアレルギーの抑制

自己免疫疾患のリスク低下につながると考えられています。

〇腸内環境と健康の関係

腸内環境とは、腸の中に住む腸内細菌のバランスや腸の状態のことを指します。

腸内には約1000種類の菌・約100兆個の細菌が存在し

「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌(どちらにもなる菌)」がバランスをとりながら共存しています。

腸内環境(フローラ)のイメージ

〇腸内環境が良いと?

免疫力アップ→ 風邪や感染症にかかりにくくなる

消化・吸収の促進 → 栄養をしっかり吸収できる

便通が良くなる → 便秘や下痢の改善

美肌効果 → 肌荒れやニキビの予防

メンタル安定 → 幸せホルモン「セロトニン」が腸で作られるため、ストレス軽減

●腸内環境が悪いと?

便秘や下痢が増える。また色や形状・固さ・臭いなどに異変が…

肌荒れやアレルギー性疾患が起こりやすくなる

免疫力が低下し、風邪をひきやすい

ストレスや不安感が増える(腸と脳はつながっている)

☆腸内環境を整える方法

発酵食品を摂る(ヨーグルト、納豆、キムチ、ぬか漬け)

食物繊維を意識する(野菜、果物、豆類、海藻)

水分をしっかり摂る(1.5L以上の水を飲む)

ストレスを溜めない(腸はストレスの影響を受けやすい)

適度な運動をする、特に腹部の筋群(腸の動きを活発にする)

腸内環境を整えることで、免疫力アップや便秘・肌荒れの改善だけでなく

さまざな疾患の改善にも効果が期待できるため、腸内環境は重要になってきます!

そういったアドバイスや、腸の不調に対応できるコースもあるので

お問い合わせ等お待ちしてます。

光幸はりきゅう院・接骨院 代表:庄司有希