よくテレビやSNSなどで 気圧の変化で起こる頭痛に効果がある。

リラックス効果に耳をマッサージするとオススメ。

少し前には耳ツボダイエットというのも流行っていました。

では、なぜ耳にそういった力があって身体の調子が整い変わってくるのでしょう?

また耳は非常に敏感な器官であり、痛みや反応が出やすいです。

セルフケアでの注意点なども説明できたらな、と思います。

- 耳ツボの由来

- 適応になる症状

- 耳ツボの治療の方法

の項目に分けて、お話していこうと思います。

・耳ツボの由来

遡ること1950年代後半に とあるフランス人の医師が 来院した患者から耳のある部位を

焼灼する伝承療法を試みた結果、 腰痛や坐骨神経痛が治ったという

話を聞き、そのことがきっかけとなり

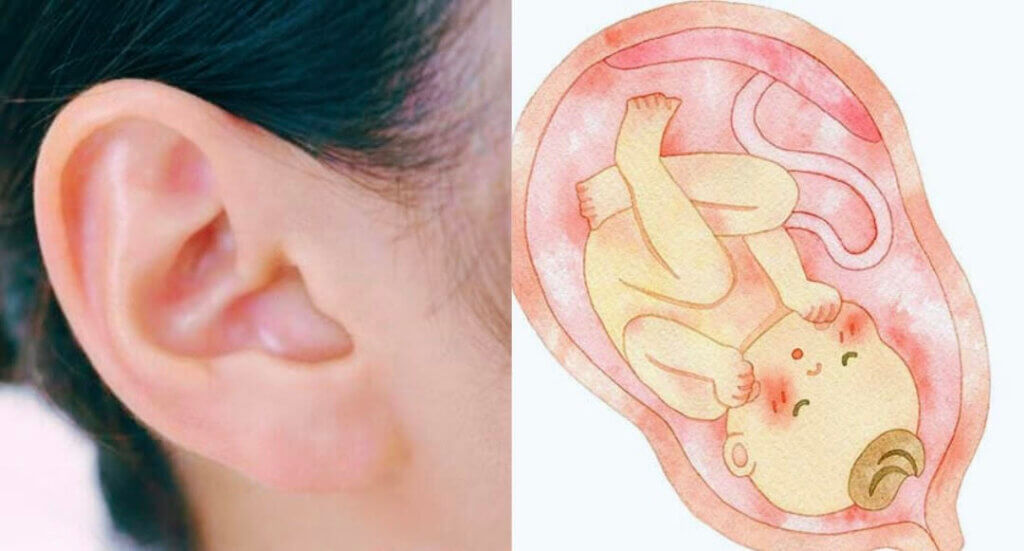

【耳は胎児を逆さに投影した形】

という考えに至り、42のツボを定めました。

その後、中国に渡り耳は身体に流れる経絡を通し

五臓六腑との繋がりがあるとし、フランスの理論に中医学の要素を加え

90もの耳ツボを示しました。

現在ではWHOにより79の耳ツボが定められています。

・適応する症状と症候

*全身性にみられる症候

倦怠感(だるさ)・冷え性・ほてりやのぼせ

高血圧・低血圧・食欲の不振

やせ・肥満などの体質・発疹・痒み

*神経性また精神的な症候

頭痛(片頭痛・筋緊張型頭痛・群発性頭痛)

顔面痛(三叉神経領域への神経痛) 顔面神経の麻痺(ベル麻痺・ラムゼイハント症候群)

うつ傾向や不安症状などの精神疾患・不眠症

*呼吸・循環器の症候

かぜ症候群 (発熱・くしゃみ・鼻水・鼻づまり・せき・痰・喘息)

動悸・息切れ・胸痛・いびき

*消化器・泌尿器の症候

胸やけ・げっぷ・嘔吐・腹痛・下痢・便秘

排尿障害・性欲減退・糖尿病

*筋・関節・神経などの症候

頚部(寝違え・頚肩腕症候群・肩こり) ・肩周囲(五十肩・石灰性腱炎・胸郭出口症候群)

肘部(上腕骨外、内側上課炎・肘部管症候群) ・手部(手根管症候群・ギヨン管症候群 ・ドケルバン病)

上肢神経痛(正中・橈骨・尺骨神経障害)

腰背部(筋筋膜・椎体関節性腰痛・ 腰椎椎間板ヘルニア・腰椎分離症)

股・膝・下腿・足部 (坐骨神経症・梨状筋症候群・長脛靱帯炎 ジャンパー膝・オズグッド病

鵞足炎 ・シンスプリント・脛骨、腓骨神経症 足根管症候群・アキレス腱炎)

*産婦人科の症候

月経異常・月経困難症・月経前緊張症 外陰の症状・妊娠悪阻・妊娠中毒症更年期障害

*顔面部の症候

めまい・耳鳴り・眼精疲労・歯痛・上咽頭炎

*その他症候

乗り物酔い・薬物、ニコチン、アルコール依存症

など多くの症候に対応し軽減~減退~消失など

対応できるのが耳ツボ治療の特徴です。

そして重要なのは、耳ツボだけで根治になるわけではありません。

あくまで身体の調子を整え、治癒力や精神的にストレスを緩和し

前向きな気持ちになることで変わっていくキッカケの一部です。

内臓器官の不調であれば、生活習慣の改善や各科の医療機関を受診し

そのDr.の方針に従うのも大切です。

身体の筋肉や関節などの症候では、その痛みをだす身体の仕組みを

変えていかなければ本当の意味での改善になりません。

この場合の、耳ツボは痛みの感覚を他の刺激で緩和させているだけに

すぎないので、いわば麻酔の様なものです。

当然、感覚が戻れば痛みも戻ってきますよね。

症候によって、求められる耳ツボの治療効果は違ってくるので

なにを目的に耳ツボをするのか、は施術前にしっかり説明させていただきます。

・耳ツボ施術の方法

・指で耳のマッサージ

・刺さない鍼(提鍼)を用いる

・マグレインを用いる

などが治療方法になります。

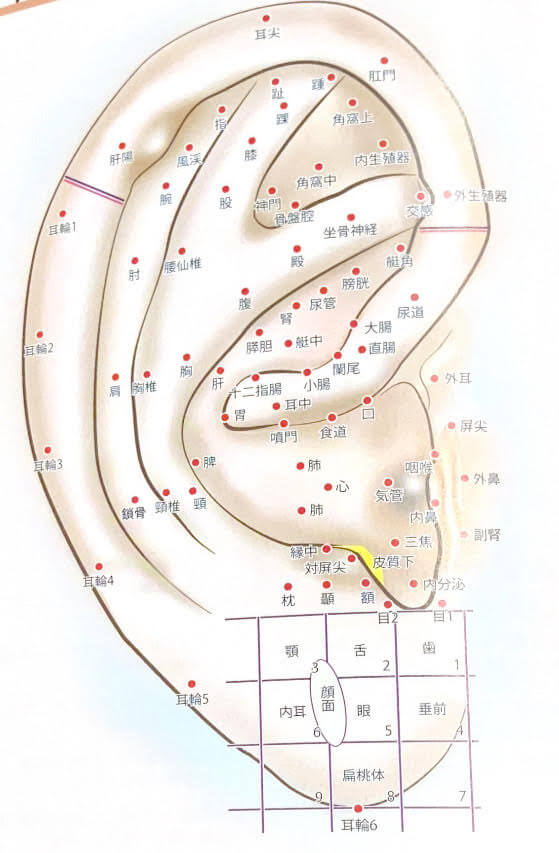

耳に配置されたツボは、一般的にこの分布です。

上記の方法で該当する症候に効果にあるツボに刺激を与えていきます。

・耳のマッサージ

耳全体やツボの局所を適度な圧でゆっくり行います。

指圧の際は、呼吸を大切にしましょう。

息を吐くときに親指と人差し指で、ツボを押します。

だいたい10秒程度息を息を吐いていきましょう。

自分で行うケアで一番多いものになりますので、耳が赤くなるまで

行うのは刺激量がオーバーのサインです。

注意してセルフケアしてください。

・刺さない鍼(提鍼)

先端が丸みをおびているのが特徴です。

刺さない鍼で指よりもさらに局所的に

ツボへ刺激を与えられるのが特徴です。

指での施術と比較してリラックス効果と治療効果はより期待できます。

持続的に押したり、さすったりなどさまざま手技があります。

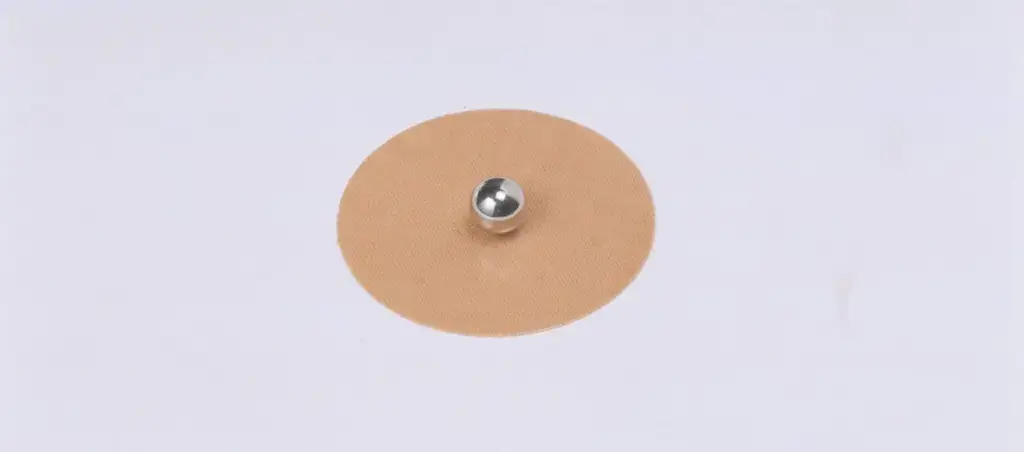

・マグレインを貼付

ピップエレキバンのような形状で

かなり小型でそれをツボの位置に貼り付けます。

微量の刺激を与え続けてツボの効果を引き出します。

大体3~5日間張りっぱなしでも問題はありませんが

皮膚が弱い方や、お風呂などで剥がれやすいこともあるので

粘着が弱くなっていれば剥がすのが良いです。

耳ツボを治療で使用する際には

強い刺激や、長い時間の施術は体調を崩す要因になるため

適切な強さで心地よく優しく無理なく行わせていただきます。

耳は常に、気を張っている感覚器官です。

また耳は身体の不調を映し出す鏡です。

ぜひツボのの場所を覚えて、調子の悪さを自分でケアしてみては

いかがでしょうか?